冬のはじまりに、家の速度をひとつ落とす

朝の霧がほどけ、空気がすっと澄む。

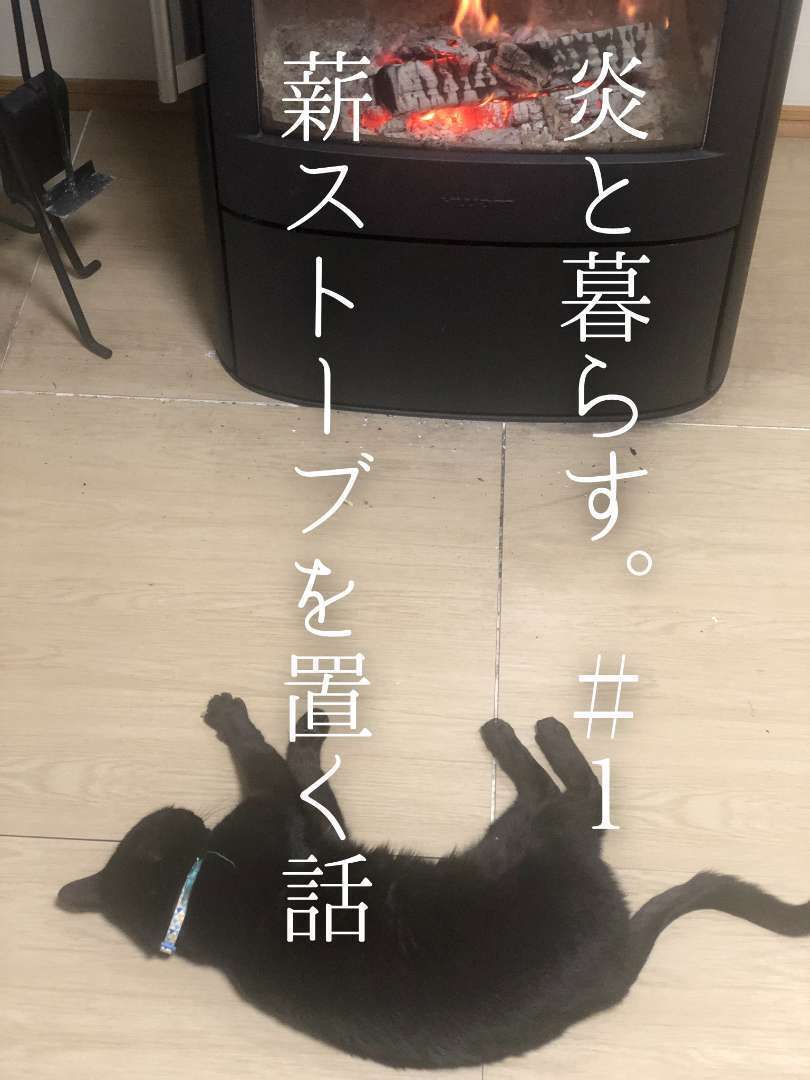

丹波篠山の冬は、外の冷たさと家の静けさがきれいに分かれます。そんな夕方、鉄の扉の向こうで薪が「パチッ」と鳴った瞬間、家の速度が半歩ゆっくりになる。湯気の立つマグカップ、足もとで丸くなる犬、宿題を広げる子ども。薪ストーブは室温を上げるだけの道具ではなく、家の時間を整える役者です。

「置けますか、置けませんか」。

ご相談の最初に、たいていこの質問をいただきます。もちろん技術的な条件はあります。ただ、いちばん大切なのは数字の前にある“どんな冬を過ごしたいか”という想像です。暮らしの光景がはっきりした家は、計画も仕上がりもぶれません。

今日は、工務店の現場目線で、薪ストーブを“家に迎える”導入の考え方を、やわらかくお話しします。

薪ストーブは「設備」か、それとも「暮らし」か

スイッチ一つで全てが完結する家電と違い、薪ストーブは少しの手間と見守りが必要です。

だからこそ、暮らしと仲良くなります。

夕方の台所、鍋の湯気、洗濯機の終了音。

小さな「ついで」の連鎖に、火を育てる動作が自然にまざります。

薪を一抱え、空気を少し開き、炎が立ち上がるのを見届ける。“待つ”という行為が家のリズムを整え、家族の会話の速度までやさしく変えていく。

薪ストーブは温度をつくる設備であると同時に、時間を整える暮らしでもあります。

「置けるかどうか」は、家の呼吸を乱さない通り道で決まる

設置可否の肝は、専門用語で並べると難しく見えますが、やっていることはとてもシンプルです。

家の中をゆっくり歩き、天井を仰ぎ、屋根の上の風を想像する。

炎が素直に空へ抜けていく“ひと筆書きの線”を探す。

それが見つかると、薪ストーブの性格は途端におだやかになります。

壁から外に出て上へ伸びるか、屋根を貫いてまっすぐ上がるか。どちらが家の呼吸を乱さないか。図面の前に、まずその見立てを整えることが導入の要。

もしも線がどうしても歪むなら、無理に押し込まない勇気も大切です。炎は暮らしの味方であって、暮らしの主役を取り上げる存在ではありません。家のリズムを守る通り道をいっしょに探しましょう。

安全距離は「怖がるため」ではなく「自由に過ごすため」の余白

薪ストーブのまわりには、炎と人がのびのび共存するための余白がいります。

数字で言えば何センチですが、現場の感覚ではこう言い換えたほうが伝わります。

「子どもが走り抜けても、誰もヒヤッとしない距離」。

この余白があると、家具の位置は自然に落ち着き、薪置きの場所も困りません。カーテンや観葉植物に気を遣いすぎることも減り、ペットゲートを足しても動線が渋滞しない。

安全距離は“恐れるための線”ではなく、“自由に過ごすための余白”です。余白を贈ると、炎は家族にもっと近づいてきます。

予算は「いくらか」より「何にかけるか」

見積書の価格がいくらでも丁寧にご説明します。導入の段階で大切なのは、金額の大小よりも「何に価値を置くか」の方針が大事です。

目に触れる仕上がりに少しこだわりたいのか、見えないところの堅実さ(防水・断熱・点検性)を優先するのか。どちらも正解で、家ごとに答えが違います。

その家の正直な選択を一つずつ積み上げれば、予算は単なる数字ではなくなります。現場でも迷いが減り、出来上がる家の表情が落ち着きます。

丹波篠山の冬は気まぐれです。そして、厳しい顔も持っています。だからこそ、あとで手を入れやすい作りにしておくのも賢い投資。将来のメンテや家族の変化に、やさしく付き合える形にしておきましょう。

段取りは、季節のリズムに合わせる

計画がうまくいく家は、だいたい季節の背中を上手に借りています。

秋口に“置く話”を始め、空が高くなる頃に工事へ。雨仕舞いをしっかり決め、室内を整えて、火入れの日を迎える。

新築なら構造や断熱と同時に通り道を仕込み、リフォームなら家の呼吸に合わせて最短で素直な線を探す。

屋根の上の風、霜の朝の板金、日が差してからの温度の上がり方——季節と仲良くなるほど、工事は機嫌よく進みます。

「手間」は、暮らしのリズムに組み込むと軽くなる

薪の準備、灰の処理、たしかに手間はあります。

でも、暮らしの“ついで”に引き寄せると景色が変わります。

買い物帰りに玄関先のラックへ数本補充。週末の掃除のついでに灰を整え、金属蓋を閉めてひと息。犬の散歩から戻ったら、手を洗う前に薪を一抱え。

小さな役割が家族に一つずつ生まれ、「薪係」「火番」「灰の番」。子どもは小さな軍手を誇らしげに、猫はちゃっかり一等席を見つける。手間は“作業”から“習慣”へ、そして少しの楽しみに変わります。

ご近所へのひと声が、街の空気をやわらかくする

火を迎えるということは、煙とも付き合うということ。

最初の火入れは日中の穏やかな時間を選び、風の向きを気にかける。隣家の窓や換気口、冬場だけ現れる“谷間風”の癖。暮らしながら気づくことは多いものです。

ひと声かける習慣があるだけで、街の空気はふんわりとやさしくなります。薪ストーブは、やがて設備から風景の一部へ。炎のある家が、地域の冬の景色を少しだけ豊かにします。

「置けるか」よりも、「迎えたいか」

技術的に置けないことも、稀にあります。

でも、導入の入口でいちばん大切なのは、「この家に炎を迎えたいか」という気持ちです。

迎えたいなら、家の呼吸を乱さない通り道をいっしょに探す。自由に過ごすための余白を整える。見えないところを丁寧に作り、長く機嫌よく付き合える形にする。

順番はそれだけ。

炎は、家族の顔つきを少しやわらかくします。湯を沸かし、鍋を温め、乾いた靴下がほんのり熱を含む。数字より先に、そんな日常の光景を思い浮かべてください。そこから逆算して、私たちは設計と段取りを整えます。

☆☆この記事を読んだ方にはコチラもおすすめ☆☆